|

|

伝承と伝統の民族文化遺産 |

|

|

祭りだ!神輿だ! お江戸の神輿 |

|

| |

|

|

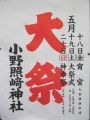

小野照崎神社 大祭 平成19年5月 (3年毎) |

|

|

|

|

東京都台東区下谷2-13-14。JR山の手線鶯谷。

H19年5月20日(日曜)

例大祭は3年毎に一度の本社神輿渡御祭で今年はその本祭です。

風格漂わす宮神輿です。 |

|

小野照崎神社: 仁寿二年(852)創建の古刹です。

祭神は小野篁命(おののたかむら)で延暦21年(802)に生まれ

平安初期の儒学者そして歌人として識られ,下野国の任に就き、

我国の最初の学校である足利学校を創立した。

子孫には書家三蹟の小野道風や歌人六歌仙の小野小町が居る。 |

|

|

|

|

| 来ました神社の宮神輿 |

宮神輿が大正小学校から入谷1丁目へ |

金美館通りを西へと渡御です |

小野照崎神社の15の氏子町会の担ぎ手達は3年ぶりに宮神輿を担ぐんだと気合と熱気がむんむんです。

入谷北栄町会が受け持つ宮神輿の渡御。

金美館通りを入谷1丁目へと掛け声も魂振りも勇ましく渡御です。 |

|

|

|

宮神輿と見間違えた右側の元入谷の町会神輿。

駒札を付けていなければ宮神輿と区別つかない。

擬宝珠・屋根紋・瓔珞・飾紐・房等々全てが同じです。 |

|

| 駒札なしの宮神輿 |

宮神輿 |

|

元入谷町会神輿 |

|

神輿に揉め事はよくある事。まるく収めるのも氏子役員の仕事なのです。 |

|

|

|

|

|

いま来て鼻棒割り込みとは何事か、下がれ! |

担ぎ家業なら掟守れ!神輿は巡行 |

|

|

|

| 渡御引き受けの仲入谷町会 |

紅色半纏が宮神輿を紅色に染める |

神酒所の言問通り仲入谷交差点 |

|

中入谷町会の紅色の鉢巻に印半纏の人波の中で宮神輿までが紅色に染まり

魂振りも心地よさそうに言問通りへと渡御です。 |

|

|

|

木柄傘を従えた白馬に跨る騎馬宮司が渡御後の路上の揉め事や氏子の雑念を掃き清めているように後方を振り返る。 |

|

|

|

| 元入谷の小野篁命像の山車 |

元入谷の山車とすれ違って元入谷神輿が巡行 |

町内巡行を行う元入谷神輿 |

|

決して宮神輿に劣らない元入谷の町会神輿です。外観上姿かたちそっくりです。

太鼓の先導で祭神小野篁命の山車が町会を巡行すれば、

交錯するように町会神輿が掛け声も勇ましく魂振りを繰り返しながらの巡行です。 |

|

|