|

無名の民達の歴史的遺産 |

|

|

懐かしき看板ポスター・文明開化の明治浪漫 |

|

|

|

|

|

| おかめの下駄模型 |

道場の洒落看板 |

す屋の象形看板 |

髪結屋の象形看板 |

江戸時代の看板達。

江戸時代には屋号や商品などを記した店頭の標識は「文字の看板」が大半でした。

しかしその江戸市中で木製の模型看板や洒落看板そして象形看板も使用されていたのです。

拡大してご覧ください。旧東海道品川宿「高村看板ミュージアム」にて。

|

|

|

|

|

両替商が用いる秤(はかり)の両分銅(生糸が貴重品であった蚕の繭をかたどった)と、

それを模した店先の掛け看板。

当時、江戸では金と銅の計数貨幣

(額面が決まっている貨幣)、上方では銀の秤量貨幣(重さで価値を決める貨幣)が主に流通していたため、

両者の両替には幕府分銅座支配の後藤家のみが製造した両分銅のみを使用許可した。

両分銅は銀行の地図記号として現在も使われている。 |

| 後藤家の四両の分銅 |

両替商の掛け看板 |

|

|

|

|

明治初期の設置か。これ看板でしょうか!石塔看板?「人力車・荷車通ぬけ禁止」との石塔である。

京都左京区・出町柳の光福寺山門入口。人力車は東京の日本橋で明治3年(1870)に和泉要助が

営業を行い以降遷都した都の京でも明治初期には

江戸に負けるなと人力車が走っていたのでしょう。 |

|

|

明治初期の 人力車です |

|

|

現在の浅草観光用の人力車 |

|

|

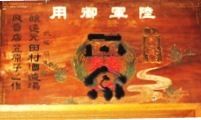

明治3年(1870)?陸軍御用達の田村酒造場の代理店看板。

明治政府は当初政府軍、明治3年(1870)初めて陸軍旗が定められた。

陸軍呼称の始まりか?田村酒造場は文政5年(1822)創業である。

蔵元住所の武陽(福生、玉川エリア)は明治初期の呼称であり

日清戦争明治28年の陸軍乃木希典や日露戦争明治37年海軍東郷平八郎の

軍部の高揚時期の武勇伝にあやかっての代理店看板かもしれぬ。 |

|

|

|

|

| 明治11年・14年・16年のラベル |

左から明治21年と明治23年2本 |

エビス登場の明治41年ラベル |

明治11年(1878)から明治41年(1908)までのラベル。

明治初期の開拓使麦酒醸造所のビン詰めビールの容器は日本酒と同じく陶器製であった。

ガラスビンになっても王冠はコルク栓であった。サッポロ麦酒博物館。 |

|

缶詰が商業生産されたのは明治10年(1877)。石狩川でとれるサケを原料にしたのが最初で、

缶のふたを開けなくとも中身が分かるためにラベルが制作された。

ラベルは進化して明治36年(1903)に開催された「第五回内国勧業博覧会参等賞受領」

といった宣伝文旬も織り込んだ、芸術性あふれる図案であった。 |

|

|

明治13年(1890)から大正6年(1917)まで使用のキッコマン代理店看板。

右側表記の茂木佐平治醸の表示は野田醤油㈱に社名変更の大正6年(1917)

まで使われた。国分勘兵衛「揚」の表示は醤油醸造業を廃業し食品問屋と

なった明治13年(1880)からである。

「最上」醤油と記載は山形最上ではなく元治元年(1864)インフレ対策として

物価4割引下げに価格据置きを幕府から許された醤油の表示である。 |

|

当時醤油醸造業は拡大競争が激化しており危惧した茂木同族8家を集約結集して

大正6年野田醤油㈱(現キッコウマン)を設立して商標も亀甲満に統一した。 |

|

宣伝用サッポロ大型ビール瓶は明治末期の1910年代、博覧会や品評会などで展示された。

山高帽のビヤ樽広告人形は明治36年(1903)金沢浅野川大橋欄干に併設の広告塔に飾られていたとか。

挟まれているエビス看板は明治末期の1910年代。 |

|

|

|

|

|

宣伝用大びん |

広告人形 |

博覧会: 近代日本では新しい文明の成果や他国の文化を人々に伝える啓蒙的な役割を果たすため、

明治4年(1871)京都の西本願寺で開催された京都博覧会が国内の博覧会最初のものである。

同博覧会は以後も京都御苑などを会場に行われた。

東京では明治10年(1877)に、上野公園で第1回内国勧業博覧会が開催された。

明治36年(1903)第5回の大阪での博覧会は初めて海外からの出品を許し、事実上、

日本で初めての万国博覧会となった。 |

|

|

|

愛知県半田市の「カブトビール」の明治29~昭和16年まで

販売された時期のポスター。その前身は明治22年(1889)に販売された「丸三ビール」で

写真右のラベルは家紋?を使用していたのでしょうか。

ビールメーカーの創業は文明開化にあこがれた明治時代です。

横浜のキリン・明治2年。 札幌のサッポロ・明治9年。

東京のエビス・明治20年。 大阪のアサヒ・明治22年。

カブトビールはこれら大手に対抗する東海で最大のシエアであった。 |

|