|

|

町家建築の歴史的遺産 |

|

|

昭和浪漫・京の町屋銭湯 |

|

| |

|

町屋銭湯 錦湯 |

|

|

「京の台所」である錦市場の中程、堺町通りを南に行くと左手に町屋銭湯の「錦湯」がある。

建物は切子格子の美しい味のある佇まいです。天窓の上の二階は経営者の住居です。昭和2年(1927)開業です。

暖簾をくぐりガラスの入った引き戸を開けるといきなり番台、脱衣場の古いタイプの作りです。

脱衣場には籐筵がひかれカゴもほとんどが柳行李です。

さすが錦に近いだけあって屋号の入った行李が木製のロッカーの上に並んでいますが、

湯船のペンキ絵や洗い場のタイル絵はないとのことです。

京都市中京区堺町通錦小路下ル八百屋町535

|

| 暖簾は銭湯浪漫 湯快寄席 |

|

|

|

|

|

| 町屋独特の引き戸 |

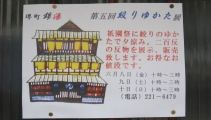

絞りゆかた展 |

湯上がり艶々女剣劇の札が |

町屋建築の銭湯を守ろうと、湯船に浸かり極楽だけの世界から、非日常的な空間を演出しようと、

「錦湯」では、いろいろと企画を行っている。「絞りゆかた展」 「なるせ女剣劇団」 などである。

ちなみに 「銭湯/湯快/寄席」では、開演:19:00からで

出演は笑福亭呂竹、林家染二、笑福亭円笑。又は笑福亭伯枝、桂三四郎、笑福亭猿笑。

さすが木戸銭は工夫を凝らして入浴券付きとし、前売2,200円、当日2,500円。

問い合わせ:「錦湯」 電話075-221-6479 |

|

| |

|

町屋銭湯 日の出湯 |

|

|

|

| 紺色で味を醸しだす腰タイル |

営業時間前の静けき日の出湯 |

天窓に目隠しのすだれ |

日の出湯。

弘法大師空海の真言宗の総本山であり、世界遺産の登録もされている東寺。

その東寺の東門から東寺通を東へ入ると、近鉄の高架手前の筋の南側に、

小さな「日の出湯」の看板が掛かっている。

その看板の矢印に従い路地に入ると左手に木造町屋造りの銭湯があります。

路地を少し入った日の出湯、のれんをくぐると「おいでやす」の声が聞こえそうで、

昭和3年(1928)に建った"レトロ"な建物の中はちょっと懐かしい気分に浸れそうです。

一階は番台と脱衣所で、錦市場の「錦湯」と同じくこの銭湯も二階が経営者の住居です。

京都市南区西九条唐橋町26-6。 |

|

| |

|

蛭子湯 (残念!取材直後に廃業です。'07.05.20.廃業) |

|

|

|

| ネオン管で「ゆ」と自己主張 |

引き戸を開ければ即車道です |

暖簾には洗剤業者の印字が |

蛭子湯。 上京区新町通上立売上ル裏風呂町371。

新町今出川を北に上り、同志社大学の新町校舎を越えるとネオン管で「ゆ」と書かれた看板が見えてきます。

同志社大生御用達のこの銭湯。町名が奮っています。裏風呂町です。

ちなみに上京区柳風呂町はありますが、表風呂町はない。

建物自体は殺風景な四角形ですが、京都の銭湯では珍しく中央に懸魚もある銅葺きの唐破風です。

入り口は直接道路に面した引き戸で、

浴室かなりレトロです。壁のほとんどは純正白タイル。水風呂は細かいタイル張りです。 |

|

京都のお風呂屋さんの特徴のひとつとして、戦前の建物が多く残っていることが挙げられます。

市内には2008年現在約180軒の銭湯が営業しているとか。

お風呂屋さんのイメージとして唐破風や千鳥破風を思い浮かべる方も多いでしょうが、

そんな昔ながらの唐破風のあるお風呂屋さんは簡易なものを含めてたったの17軒ほどです。

京都の銭湯は町屋二階造り、楊行李、レトロな洗い場が特徴なのです。

明治中頃までの町家は屋根が低く、

2階は中2階と呼ばれる形式です。それに対し今でいうところの2階建てを本2階といいます。

現在の町屋銭湯はどちらなのでしょうか。

遠い昔から、京都に暮らす人びとは、豊かな地下水の恵みを受けてきた。

山に囲まれた地形と地質のおかげで、地下には琵琶湖ほどの豊富で、良質な水が蓄えられている。

京友禅や京豆腐、茶の湯に伏見のお酒ももちろん、

錦市場や、市内の銭湯の約9割は井戸を掘ってこの良質な地下水を利用している。

|

|

|