|

伝承と伝統の民族文化遺産 |

|

|

祭りだ!神輿だ! お江戸の神輿 |

|

| |

|

|

堀切天祖神社 平成20年9月 (3年毎) |

神輿データ: 祭神:天照皇大御神 台座:三尺五寸(106) 建造年度:明治27年 (1895)

製作者: 不明 擬宝珠をつけた勾配の浅い延軒屋根 平屋台造り 古神輿です。 |

|

|

|

堀切天祖の次世代の担ぎ手がじっと大人の担ぎぶりを観ている |

|

|

|

|

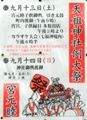

堀切天祖神社例大祭。

'08.09.14.(日曜)

宮出し8時〜17時

創祀は永萬元年(1165)伊勢の皇大神宮の分霊を勧請したのが始まり。

近くにある堀切の花菖蒲園は江戸名所の一つとして古くから知られている。

東京都葛飾区堀切3-11-2。

|

| 社殿ポスター |

祭りらしい宮元睦 |

境内奥に社殿が建つ天祖神社 |

|

|

南北に細長い境内の社殿前での発輿式が始まりました。

宮神輿は宮出しが出来るように鳥居に向けて鎮座です。

通常発輿式の祭壇は神輿正面に対峙して設けて執り行うのでしょうが、

天祖神社では神輿の背後にて行われ違和感を覚える。 |

|

|

|

|

|

発輿式祭壇は何故か神輿の背後 |

頭が木を入れるとスーッと宮出し |

|

胴に晒しを巻き素朴で簡素な神輿で

鳥居も多くの神輿は明神鳥居ですが、天祖神社の鳥居は珍しい神明鳥居です。

神輿情報では、擬宝珠を戴くとあるが、今回の渡御では鳳凰を掲げているが、

四隅の蕨手には小鳥を付けていない。

|

|

|

|

|

鳥居を潜り抜けるまでは神輿揉みも魂振りも行わずにそろりと担ぐ。

鳥居を潜り抜けると担ぎ手は宮神輿を3年ぶりに担ぐ喜びと、

我慢担ぎから開放されたのか威勢よい魂振りです。

さあいよいよ渡御開始だと掛け声が響き渡ります。 |

| そろりそろりと担ぎ出しです |

鳥居を潜り抜けると同時に激しい魂振り |

|

|

|

「掘り切り」とは「掘って切り止める」意で、堀の端っこのこと。

用水のように流水を目的とせず、水を湛えておく掘川をいう。

普通は城濠をのこと。この堀切もお城のお濠のことらしく、小名に御城地(みじょうち)・

向在家(むこうざいけ)・宿(しゅく)・下馬先稲荷などの古称があり、

葛西清重の一族の御城蔵人正房(みじょうくらうどまさふさ)の城地があったとされ、

それで堀切の名が生まれたとされている。 |

|

|