|

伝承と伝統の民族文化遺産 |

|

|

祭りだ!神輿だ! お江戸の神輿 |

|

| |

|

|

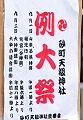

砂町天祖神社 平成24年9月 (4年毎) |

神輿データ: 祭神:天照皇大御神 台座:二尺六寸 建造年度: 不明 製作者:浅草宮本重義

特記: 旧八郎右衛門新田 消防団による消火栓からの放水での水掛け 2年毎に中神輿巡行 |

|

|

|

葛西橋西詰めの側道から葛西橋通りへ威勢良い掛け声と共に進入してくる宮神輿 |

|

|

|

|

砂町天祖神社

'12.09.02.(日曜)

宮出し8時半〜

午後出発 13時〜

宮入16時

江東区東砂6丁目13 |

| 天祖POP |

境内奥にひっそりと建つ本殿 |

雨のため早々に太鼓山車の撤収 |

|

|

砂町は江戸時代初期に、砂村新左衛門が開拓した新田で

元禄10年(1697)に、深川神明宮の分霊を勧請し創建したといいます。

祭神は天照皇大御神。

細長い境内に石造燈籠(元禄14年・文政12年銘一対)は江東区登録文化財。 |

|

|

|

|

| 大鳥足長の背高な宮神輿 |

粋な総代の印半纏 |

無形民俗文化財の砂村囃子 |

|

宮神輿は台輪2尺6寸で、浅草宮本重義作の亀甲紋の打ち出し金色屋根が特徴です。

総代は粋な半纏を着用。氏子地区は東砂6〜7丁目のみだが氏子睦の印半纏は四十丁睦。

史実に基づき命名されている砂村囃子の車輛が先導です。 |

|

|

|

| 昼食後の担ぎで葛西橋西詰を威勢よく渡御 |

葛西橋通りは消防団の放水なく余裕の担ぎ |

|

江戸時代は、砂村、砂村新田といった。砂村ねぎの産地で田園地帯だった。近くに富賀岡八幡(元八幡)がある。

交差点標示の神社名は東砂天祖神社です。 |

|

|

|

葛西橋通りから冨賀岡八幡宮(元八幡)通りに入り込むと遠慮ない放水で担ぎ手一気にずぶ濡れ |

|

|

| 放水の雨に神輿も担ぎ手もずぶ濡れで霞む |

早く抜けたい担ぎ手達に追いかける放水 |

|

主な辻々での消防団による消火栓からの無礼講の放水で水掛けわっしょい担ぎです。

水掛け祭りだが、真夏であり給水車が同行して担ぎ手にご接待する。 |

|

|

|

| ドイト横から緑に包まれたグリーンパーク脇を渡御 |

放水もなく真夏の祭りの喜びの担ぎです |

|

|

路地から葛西橋西詰交差点南に出ると消火栓からの強烈な放水に担ぎ手は蜘蛛の子散らす様に待避 |

|

|

|

強烈な放水を潜りぬけてほっとした担ぎ手達 |

宮崎製糖駐車場で放水の幕に真夏の虹か幻か |

砂町の名称由来: 江戸時代初期に、砂村新左衛門(越前国出身で新田開発者)

が宝六島(現江東区)を開拓した時に開拓者の名前を取り「砂村」となった。

明治22年(1889)に町制が施行された際に「砂村町」とするところを「砂町」と付け、その名前になった。

現在の砂町は北砂、南砂、新砂、東砂に分かれている。 |

|

|