|

伝承と伝統の民族文化遺産 |

|

|

祭りだ!神輿だ! お江戸の神輿 |

|

| |

|

|

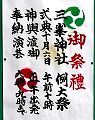

砧三峯神社 平成25年10月 (毎年) |

神輿データ: 祭神: 大口真神 台座:二尺(63) 建造年度:平成3年 製作者:浅草・宮本重義

特記: 延軒屋根 勾欄造り 軒下から巻き上げた蕨手が珍しい 小振りな神輿です |

|

|

|

晴れ出した陽射しを浴びて手拍子で賑やかに東京中央農協山野支店前を渡御 |

|

|

|

|

砧三峯神社

'13.10.06.(日曜)

宮出し 12時

宮入 19時

世田谷区砧4-6-1 |

| お馴染のPOP |

鳥居囲むように奉納献燈 |

境内奥に佇む社殿 |

|

|

|

創建年代は不詳ですが江戸時代中期、秩父の三峯山に鎮座する山岳信仰の秩父神社を

この地に分祀されたもので、この頃より三峯講中を組織して代参を行う。

東京世田谷の住宅街の只中に鎮座する小ぢんまりとした神社です。 |

|

社殿前の狛犬 (神の使い・眷属)は狼像で、大神、大口神ともいいます。

オオカミは大神(おおかみ)であり、神聖な動物として崇拝されており、

大口真神(おおぐちのまがみ)、 犬神(いぬがみ)、 真神(まかみ)などと呼ばれており、

御嶽神社や御岳神社の眷属も狼です。 |

|

|

|

|

|

屋根紋の菖蒲菱形を輝かせての神社前通りからの宮出し渡御は担ぎ手の気合も十分 |

|

屋根紋は菖蒲菱形。菱形の紋は菖蒲菱といい秩父三峯神社の神紋です。

京都花山院宮家の第65代花山天皇(在位平安時代中期の2年間)の紋でもある。 |

|

|

|

| 農協山野支店目指して渡御 |

曲がりくねった路地中を余裕の担ぎ |

|

祭礼隊列は白丁衣装の金棒と、高張り提灯、御幣と昭和9年建造の大蔵山野と明記された大太鼓車を子供たちが曳き、

お囃子山車が宮神輿を先導する。 |

|

|

|

交通警備員も加わり農協山野支店前の変則五差路の車道に出てきた宮神輿 |

|

|

農協山野支店前の車道を世田谷通りの日大を目指して南下いく |

|

旧大蔵村の山野地域は真ん中を谷戸川が流れ豊かな耕作地でした。

昭和35〜42年にかけて環八と世田谷通りが整備され、その後急速に宅地化が進み、田畑や雑木林が消えていきました。

旧大蔵山野地区は砧となり旧地名は無くなったが、その名残は現在農協山野支店、山野小学校などに名をとどめている。 |

|

|

|

| 強い日差し浴びて南進です |

交通整備員にガードされ世田谷通りを目指す |

|

|

和気藹々で世田谷通りの日本大学商学部の東門目指して南下していく |

砧(きぬた)地名の由来: 多摩川の「摩」は「麻」によるもので、

田園地帯でキレイな水が流れる仙川でも布が織られ「布」の艶を出すために、

槌で布を打ちやわらげるために用いた用具、またはその行為のことを「衣板:キヌイタ」といった。

明治22年(1889)に岡本村、鎌田村、大蔵村、宇奈根村、喜多見村の5村が合併した時に、

歴史の伝統伝承を村名として採用され砧村と名づけられた。 |

|

|